음력 대신 양력 쓰며 우리는 어떻게 달라졌나, 종교학자가 본 ‘근대의 시간’

“조선정부가 태양력을 채택한 게 1896년인데, 가장 큰 이유가 미국이나 유럽 사람들하고 같은 시간을 살기 위해서였죠. 세계에 참여하기 위해서 양력을 써야 한다는 건 일본이 1873년 메이지 개력 역법을 도입한 이유이기도 합니다. 그런데 일본은 근 40년 만에 완전히 양력으로 전환됐는데 우리는 양·음력이 꾸준히 공존했죠. 그 차이를 만든 사물들의 연대기를 써봤습니다.”

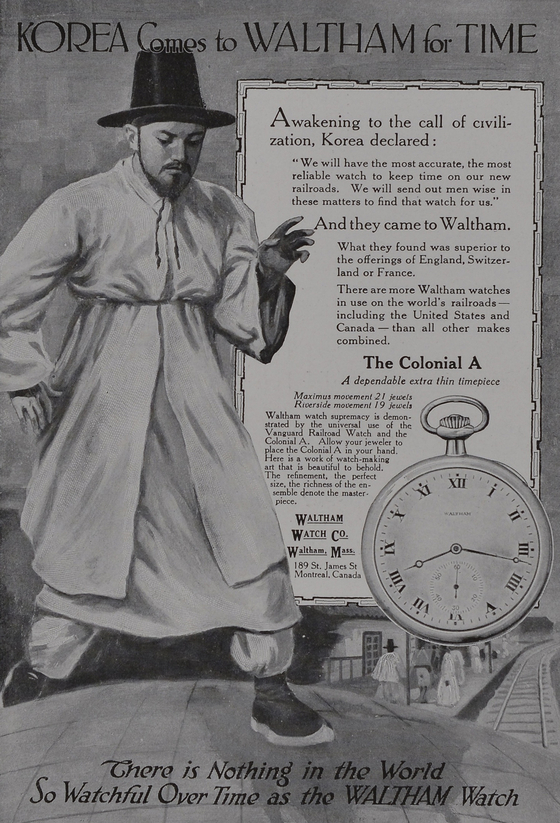

최근 『시간의 연대기』(테오리아)를 펴낸 이창익(53) 고려대 연구교수의 말이다. 지난 19일 그를 만난 곳은 서울 중구에 위치한 서울시의회 본관 앞. 예스러운 분위기의 시계탑(46.6m)이 우뚝 서 있다. 1935년 12월 ‘경성부민관’이라는 공연시설로 지어질 당시부터 있던 시계탑은 1975년 사라졌다가 2023년 복원됐다. 그의 책에 따르면 1901년 한성전기회사 탑옥 시계탑을 필두로 랜드마크 역할의 신축 건물엔 이 같은 대시계가 유행처럼 장착됐다. “정시에 운행되는 전차·기차, 정시에 개점하고 폐점하는 은행·백화점과 맞물려 근대적인 시간과 공간의 질서가 형성되던 시기였다”고 한다.

특히 우리의 근대가 일제강점기와 포개지기 때문에 ‘엇박자’를 낸 풍경들이 흥미롭다. 대표적으로 표준시 문제가 있다. 조선에선 1908년 처음 표준시가 적용됐는데, 이에 앞서 도입된 경부철도는 30분 빠른 일본 표준시(1904년 도입)에 따라 운행되고 있었다고 한다. 일본군이나 일본인이 많이 사용했기 때문이다. 이런 시간 차이의 혼란이 결국 한일강제병합 후인 1912년 일본 표준시로 통일하게끔 만들었다.

“양력 달력 하단엔 음력 날짜와 역주가 같이 실렸어요. 일종의 양·음력 공존이죠. 특히 왕실에선 제사와 축일만큼은 음력 기준으로 행해요. 1910년 무렵부터 조선은 양력 기준이 되지만 여전히 장날 같은 건 음력으로 돌아가죠. 달력에서 음력 역주가 사라진 건 1937년입니다. 이때 일제는 전쟁 태세에 발맞춰 조선의 미신 풍습을 뽑아내려 했는데, 이런 게 반영된 걸로 보입니다.”

그러나 한국은 일본처럼 양력에 완전히 동화되지 못했다. 일본에선 음력설이 사라진 반면 우리는 광복 후 우여곡절 끝에 1월1일과 설날을 따로 기념하는 게 대표적이다. 우리에게 더 짙게 남은 ‘음력 관행’은 근대화 시기의 경험 격차에서 비롯된다고 이 교수는 설명했다.

그렇다면 지금 우리에게 남은 음력의 자취는 전근대적 지체 현상인 걸까. 이에 대해 이 교수는 전혀 다른 시각을 제시했다.

“빈틈없는 시간의 운용은 이 세계가 합리적이고 질서정연하다는 믿음에 기대고 있지만 과연 그런가요. 사실 근대적 시간 도입 이후에도 음력의 점성술적 사고는 완전히 사라지지 않았고 요즘도 사주·오행을 따지는 근거가 되죠. 이게 실용적이거나 실제 효력을 발휘한다기보다 알 수 없는 불안과 혼란에 맞서는 숨구멍 역할을 하는 것 같아요.”

서울대 종교학과를 졸업하고 같은 대학원에서 철학박사학위를 받은 그는 앞서 일제강점기 때 다양한 미신의 양상에 주목한 『미신의 연대기』(2021)을 펴낸 바 있다. “미신이란 게 작동하는 시공간에 대한 연구를 이어가다보니 일제강점기와 근대의 시간 문제로까지 연결됐다”고 했다. 문헌주석만 120쪽이 넘는 총 848쪽짜리 이번 책은 역사학자는 쓰지 못할, ‘잊히고 잃어버린 시간’에 관한 집요한 미시사 기록이자 철학적 사색이다.

강혜란([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)