[장하석의 과학하는 마음] DNA 신비 밝히고도 무시당한 여성 과학자

요즘 DNA라는 말이 유행하고 있다. 어떤 개인이나 집단의 본질이 어떠하다고 말할 때 그런 DNA가 있다고들 멋 부리며 얘기한다. 그런데 DNA란 무엇인가? 그냥 유전자라고 하면 뜻이 더 잘 통할 것 같은데, 꼭 영어로 쓰고자 한다면 정확히 알고 쓰자. DNA는 ‘디옥시리보 핵산’(Deoxyribonucleic Acid)의 약자이다. 세포의 핵에 포함된 산성 물질이라는 뜻에서 핵산(Nucleic acid)이라 하는데, 그 분자를 구성하는 주요 성분 중 디옥시리보스(deoxyribose)라는 것이 있으므로 그것이 이름에 들어간다.

유전자 기록하는 DNA 발견

여성 과학자 프랭클린의 업적

남성 위주 과학계가 무시해

과학적 발견은 다수의 협업

일반인들은 DNA의 정확한 화학적 구조에 대해서는 관심이 없을 것이다. 그러나 중요한 것은 각종 생물의 본성을 규정하는 유전자 정보가 그 DNA 분자에 기록되어 있으며 그 정보는 대를 물려 전달된다는 것이다. DNA가 그렇게 정보를 담고 또 복제할 수 있는 것은 아주 특이한 ‘이중나선’(double helix)형의 구조 덕분이다. 아주 기다란 사다리같이 생긴 것이 꽈배기처럼 틀어져 있는 모양이라고 생각하면 된다. 그 사다리의 계단 하나하나마다 한 글자의 정보가 들어 있는 것인데, 그 글자에 해당하는 것은 G·A·C·T로 표기하는 네 가지 염기(base)이며, G는 C와, 또 A는 T와 서로 상보적 관계로 결합하여 있다. 그러니까 사다리 계단마다 태극기 가운데에 음양이 물려 있듯이 두 염기가 자리 잡고 있는 것이다. 그렇게 담긴 정보를 표현해야 할 때는 이중으로 된 DNA 분자가 양쪽으로 갈라진다. 그러면 한쪽에 나열된 염기들의 순서를 읽는 반응을 일으킬 수도 있고, 아니면 양쪽에 각각 새로운 상보적 염기와 사다리 줄기를 붙여줌으로써 DNA 분자를 복제할 수 있다.

왓슨과 크릭 그리고 프랭클린

참으로 신기한 이치인데, 이 DNA의 이중나선 구조를 과학자들이 어떻게 밝혀냈는 지에 대한 역사를 찾아보면 꼭 두 사람의 이름이 나온다. 왓슨(James Watson)과 크릭(Francis Crick)이다. 필자가 교편을 잡고 있는 영국 케임브리지 대학에서 연구했던 이 사람들은 1953년도에 DNA구조를 알아차린 후 항상 퇴근길에 즐겨 찾던 이글이라는 선술집에서 사람들을 모아 놓고 그것을 선언했다는 전설적인 이야기가 있다. 이 술집 외벽에는 그 역사를 자랑스럽게 이야기한 명판이 붙어있다. 관광객들이 아주 즐겨 찾는 기념사진 촬영 명소이기도 하다.

왓슨은 나중에 『이중나선』이라는 자서전적 대중서를 발간하여 어려웠던 발견의 과정을 흥미진진하게 전해주었고, 이것은 큰 베스트셀러가 되었다. 필자도 중학교 때 한국어로 번역되어 나왔던 이 책을 너무나 재미있게 읽었던 기억이 생생하게 난다. 그런데 세월이 지나면서 이 책은 많은 비판을 받게 되었다. 이 큰 업적을 마치 자기들 두 사람만의 영리함으로 이루어 낸 것처럼 역사를 왜곡하였다는 것이다. 특히 런던대학에서 활동했던 여성 과학자 로잘린드 프랭클린의 공헌을 축소하여 이야기 한 것이 큰 잘못으로 지적되고 있다.

DNA 분자 구조를 밝혀내는데 가장 중요했던 것은 엑스레이를 사용한 사진이었다. 보이지 않는 분자의 모양을 보통 사진으로 찍을 수는 없지만, 결정을 형성한 후에 아주 파장이 짧은 엑스레이를 통과시키면 광선이 회절 되는 모양을 보고 분자 구조가 어떤 것인지를 추정할 수 있다. 프랭클린은 그러한 관측을 하는 솜씨가 탁월했고, 거기에 기반해서 DNA 구조가 이중나선이라는 생각을 기록해 놓고 있었다. 그런데 왓슨과 크릭이 같은 아이디어를 얻어서 먼저 선언해 버린 것이다. 게다가 그들은 프랭클린의 허락도 없이 그녀가 얻어낸 실험 결과를 몰래 보고 추론하였는데, 거기에 대한 감사의 말도 제대로 하지 않았다. 그 당시 남성 위주의 과학계에서 고달프게 선구적 연구 활동을 했던 프랭클린은 상당히 섭섭했을 것이다.

노벨상도 비껴간 여성 과학자

프랭클린은 DNA 외에도 바이러스의 구조를 밝히는 데 큰 기여를 하는 등 많은 업적을 남겼으나 1958년에 40세도 못되어 난소암으로 사망하였다. 왓슨과 크릭, 또 런던대학에서 프랭클린과 같이 활동했던 윌킨스는 DNA 구조를 밝힌 업적으로 1962년도 노벨상을 받았으나, 사망한 사람은 수상하지 못하는 노벨상 규정 때문에 프랭클린은 후보로 오르지도 못하였다. 그의 공헌이 과학계에서 아주 무시되지는 않았으나 DNA 하면 우선 왓슨과 크릭으로 이미지가 굳어졌다. 그것도 부족했는지, 왓슨은 1968년도에 출간한 『이중나선』 책에서 프랭클린을 무례하고 비협조적인 사람으로 묘사하였으며, 화장이라도 제대로 하고 다녔으면 좀 나았을 것이라는 등 고인에 대한 모욕까지 일삼았다. 이런 식의 회고록에 대하여 크릭과 윌킨스도 부정적인 반응을 보였다. 왓슨은 또 말년에 인종주의적인 발언도 삼가하지 않아 존경받아야 마땅한 거장의 명성에 오점을 남겼다.

이렇게 왓슨에 대한 비판이 거세지면서, 왓슨과 크릭을 기리는 명판에 사람들이 매직펜으로 프랭클린의 이름을 추가하는 낙서를 하기 시작했다. 지우면 또 누군가가 다시 써놓고 하는 일이 벌어졌다. 결국 관계자들은 잘못된 사실을 인정하고 프랭클린과 윌킨스도 인정하는 문구로 새 명판을 설치하였으며, 그 외에도 여러 사람이 DNA 구조의 발견에 기여하였다는 말도 넣었다. 철거된 옛 명판은 프랭클린의 이름을 낙서로 간직한 채, 케임브리지 대학교의 과학사 박물관에 소장되어 있다. 그것도 중요한 역사의 유물이니까.

장하석 케임브리지대 교수

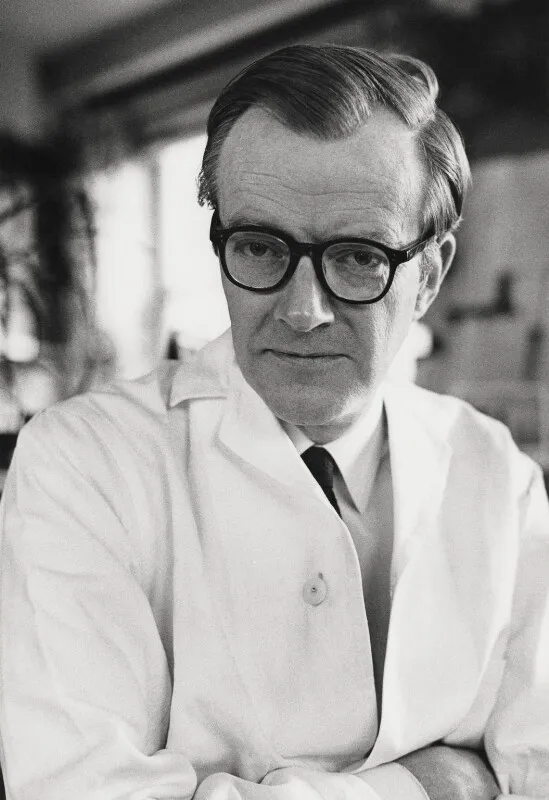

![생명체의 유전정보를 담고 있는 DNA는 이중 나선구조로 존재한다. 이 구조를 처음 발견한 사람이 영국의 여성 과학자 로잘린드 프랭클린(아래 사진·1920~1958)이다. [로이터=연합뉴스]](https://news.koreadaily.com/data/photo/2025/02/17/31221729-48d2-4904-b0b9-ee78f3edf296.jpg)

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)