[하준경의 퍼스펙티브] 산업정책 업그레이드하고, 국가 공동체 유지에 힘써야

트럼프 관세와 세계화의 후퇴, 한국이 갈 길은

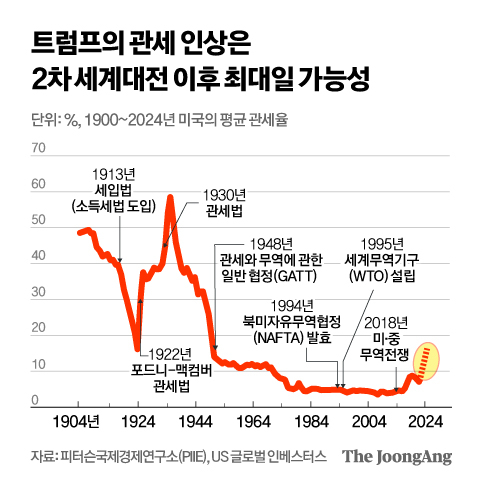

만약 관세가 미국의 무역적자 축소와 제조업 부흥을 위한 정책 수단으로 광범위하게 활용되고, 미국이 그 방향으로 계속 간다면, 자유무역이 위축되면서 세계화의 후퇴가 본격화할 것이다. 이는 트럼프 1기 때와는 질적으로 다른 충격이다.

미국 공화당의 반세계화 강령

자유무역의 전도사였던 미국 보수 정권이 왜 이런 방향으로 정책을 펴게 됐을까. 미국 공화당의 최근 강령엔 매우 흥미로운 대목이 있다. “수십 년 동안 우리 정치인들은 불공정한 무역협정과 세계화라는 세이렌의 유혹에 빠져 우리의 일자리와 생계를 외국에 팔아넘겼습니다.” 세계화를, 그리스 신화에서 뱃사람들을 홀려 물에 빠져 죽게 만든 달콤한 유혹의 노래에 비유하고 있다.

공화당의 반세계화 강령은 세계화 때문에 외국 상품이 미국 시장에 넘쳐나 미국 제조업이 망가지고 좋은 일자리와 중산층이 붕괴했다는 현실 인식에 근거한다. 세계화는 1990년대 냉전 종식 후 미국 클린턴 정부에서 본격화됐고 2001년 중국의 세계무역기구(WTO) 가입으로 가속화됐다. 그 과정에서 미국의 제조업 기반이 약화하고 전통적 산업 지역에서 좋은 일자리가 사라졌던 것이 사실이다.

경제학계에선 데이비드 오토 MIT 교수가 ‘중국 충격’이라는 논문에서 중국 상품과 경쟁하는 부문의 일자리가 크게 줄어든 반면 새로운 일자리 창출은 더딤을 보임으로써 세계화, 특히 중국의 부상이 미국에 미친 충격이 작지 않음을 보인 바 있다. 반세계화의 논리가 전혀 근거가 없다고 볼 수는 없다. 적어도 세계화가 가져다주는 자유무역의 이익이 사회 구성원들에게 골고루 돌아가지 않았다는 점은 부인할 수 없다.

이런 상황에선, 세계화의 부작용이 초래한 손실보다 자유무역의 이익이 더 크니 함께 견뎌내자고 할 수가 없다. 미국 노동자의 시각에서 생각해 보자. 이들에게 ‘세계화의 이익이 충분히 크니 세계화를 확대해서 월스트리트와 실리콘밸리가 돈을 더 많이 벌게 한 후 세금을 걷어 분배를 강화하면 되지 않겠느냐’고 하면 어떻게 받아들일까. 아마 대다수 노동자는 복지의 시혜를 받는 존재가 되기보다는 예전처럼 노동의 존엄을 되찾고 노동으로 가족을 먹여 살리는 당당한 중산층이 되고 싶다고 할 것이다. 이들이 좋은 일자리를 외국인에게 빼앗겼다고 믿는 한 반세계화 기조는 되돌리기 어려울 것이다.

수출 타격에 국내 투자도 부진 전망

그러나 반세계화가 미국의 문제를 실제로 해결할 것인지는 불확실하다. 사실 세계화의 부작용 스토리에서 ‘세계화’의 자리에 ‘기술혁신’을 갖다 놓아도 비슷한 설명이 가능하다. 노벨경제학상 수상자 조셉 스티글리츠는 미국이 보호무역을 강화한다 해도 제조업 일자리가 다시 예전처럼 생겨나기는 쉽지 않다고 지적한 바 있다. 과거에 농업이 일자리의 70%를 차지했었으나 지금은 미미한 수준으로 줄어들었듯 제조업도 좋은 일자리를 대량으로 창출하는 것은 더 이상 불가능하다는 것이다.

노동자와 청년층의 불만, 1.6명대로 떨어진 출산율 등을 감안하면, 미국이 과거처럼 세계화-양극화의 시대로 돌아가는 것은 정치적으로 어려운 일이다. 중국 견제라는 또 다른 차원의 문제도 있다. 따라서 미국은 자유무역으로 돌아가기보다는 미국의 시장 규모가 주는 힘을 활용해 다른 나라 기업들이 미국에 공장을 짓게 함으로써 일자리를 창출하는 방식을 강화할 가능성이 크다. 바이든 정부는 이 일을 외국 기업에 보조금이라는 당근을 주는 방식으로 실행했으며 실제로 그것이 미국에 투자 붐을 일으키는 효과를 가져왔다. 트럼프 정부는 이런 효과를 일으키기 위해 관세라는 채찍을 테이블에 올려놓고 있다.

이 상황에선 한국과 같은 대미 수출 의존형 국가들은 수출에 타격을 입는 것은 물론 대미 투자 확대가 가져올 국내 투자 부진 문제도 함께 겪을 수 있다. 대미 수출이 어려워진 중국 기업들과는 세계시장에서 더 힘겨운 경쟁을 해야 한다. 국내 산업 공동화가 우려되는 심각한 위기 상황이다. 미국이 겪었던 산업 공동화와 중산층 붕괴 문제가 대미 수출 흑자국들에 수출될 수 있는 것이다.

한국의 선택은 무엇인가. 보호무역이 강화될수록 가격 경쟁력보다는 품질 경쟁력, 특히 대체 불가능성이 중요해진다. 한국 상품을 사지 않으면 안 되는 상황에선 한국 상품에 관세를 부과할 경우 그 부담은 주로 상대방이 지게 된다. 결국 국내 산업 경쟁력이 관건인데, 이를 위해서는 경제와 사회의 운영 방식도 새로운 환경에 맞게 바꿔야 한다. 다시 말해, 지난 수십 년 동안 세계화 과정에서 자리 잡았던 워싱턴 컨센서스, 즉 자유무역과 정부 역할 축소라는 글로벌 규칙이 미국에서부터 변화하는 만큼 우리도 새로운 질서에 빠르게 적응해야 한다.

로드릭의 세계 경제 트릴레마

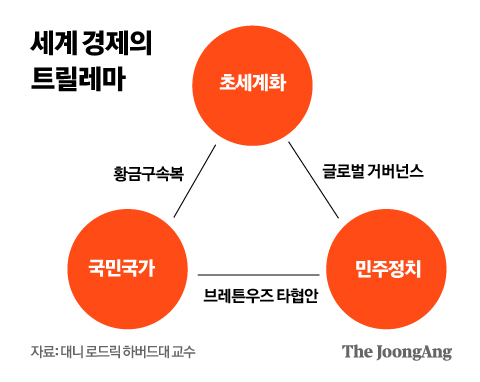

그럼 어떻게 해야 하나. 대니 로드릭 하버드대 교수가 제시한 세계 경제의 트릴레마, 즉 세 가지 중 두 가지만 선택이 가능한 상황을 생각해보자. 로드릭 교수는 저서 『세계화의 역설』에서 초세계화(hyperglobalization), 국민국가(nation state), 민주정치 세 가지 중 두 가지만 가질 수 있다고 주장한다. 즉, 국민국가를 유지하면서 자유무역, 작은 정부 등 세계화의 규칙을 따르려면 민주정치로 대중의 요구를 수용하는 일은 상당 부분 포기해야 한다. 또 국민국가가 국민의 요구에 따라 민주적으로 정책을 펴면 세계화의 규칙을 모두 따르기는 어렵게 된다. 세계화를 따르면서 민주정치를 유지하려면 국민국가를 포기하고 세계정부를 받아들여야 한다.

로드릭은 국민국가가 세계화의 규칙을 따르는 조합을 스스로 손발을 묶는 ‘황금 구속복’에 비유했으며, 국민국가가 민주정치에 충실한 조합은 각국의 자율성이 폭넓게 허용되는 ‘브레턴우즈 타협안’이라 불렀다. 한국은 ‘브레턴우즈 타협안’이 지배적이던 시기에 산업화를 시작했지만, 2000년대 이후에는 세계화라는 황금 구속복을 입고 선진국 반열에 진입했다. 대신 대중의 요구를 적극 반영하는 정치는 일정 정도 포기하면서, 국내의 여러 문제는 정부 재정보다는 민간 금융, 특히 대출 확대를 통해 틀어막아 왔다. 그러나 이제 세계화의 중심인 미국이 방향을 바꾸게 되면 스스로 황금 구속복을 입고 있는 것은 무의미해진다. 작년에 IMF가 주요국에 다시 재정 긴축으로 돌아가라고 강력히 권고했었으나 그 말을 실제로 따른 나라는 한국 이외에 찾아보기 어렵다. 대신 주요국들은 브레턴우즈 타협안에 가까운 자국 중심 산업정책을 펼치며 기술패권 경쟁에 나서고 있다.

“국경이 없으면 국가도 없다”는 트럼프의 말이 ‘상식’이 되는 상황에선 한국도 좋든 싫든 초세계화보다는 국민국가와 민주정치의 조합을 중시할 수밖에 없다. 세계화가 후퇴하는 가운데 국민의 요구인 좋은 일자리를 늘리면서 국가 공동체를 유지해야 하는 것이다. 그러려면 무엇보다 산업의 질적 경쟁력을 높여 먹거리를 확보해야 한다. 산업정책을 강화하되 선진국 방식으로 업그레이드해야 한다. 노동시장 정책, 교육정책도 충분히 뒷받침돼야 하고, 필요하면 재정도 적극 활용해야 한다. 새로운 환경에 함께 적응하기 위해 지혜를 모을 때다.

하준경 한양대 경제학부 교수

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)