[이은혜의 마음 읽기] 문체에 대하여

최근 학자 C가 10년 동안 쓴 논문들을 읽었는데, 그는 뛰어난 사상가들의 개념을 끌어와 자신의 분석 대상에 적용하고 있었다. 그의 논문들에 대한 첫인상은 유려하고, 확 끌리며, 아주 쉽다는 것이다. 문득 아리스토텔레스·벤야민·라캉이 이렇게 쉽게 읽히는 게 이상하게 여겨졌다. 내가 이미 읽었던 것도 있어 원 텍스트와 대조해보니 C는 의미의 중층성을 상당히 제거하고 현상에 개념을 끼워 맞추는 식으로 글을 쓰고 있었다. 앞선 사상가들은 우뚝한 산맥인데, 그는 등반할 마음을 먹기보다 산자락 아래서 돌아치고 있었다. 막힘없이 읽히는 글은 그러므로 때로 함정이다.

문체는 높이를 갖는다. 사유는 모순된 것들을 통일하는 가운데 내적 힘을 드러내기 마련인데, 가장 고양된 상태에 이른 사유는 그에 걸맞은 문체로 부려진다. 독일 산문의 우뚝한 봉우리인 니체의 『이 사람을 보라』가 대표적인 예다. 그는 자기 안에서 아폴론적인 것과 디오니소스적인 사유의 싸움이 처절하게 벌어지도록 했고, 이로써 20세기의 한 축을 만들어냈다. 들숨과 날숨이 진부하지 않은 글만이 세기의 전환을 이뤄낼 수 있다.

프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서』를 해석할 때 키워드는 ‘시간’ ‘배움’ 등이 될 수 있다. 한편 들뢰즈는 프루스트의 문체에도 주목했다. “물질을 정신적인 것으로 만들고 본질에 적합하게 만들” 때 요소들 간의 다툼과 교환을 이뤄내는 것은 다름 아닌 문체라 본 것이다. 게오르기 고스포디노프처럼 시간을 축으로 삼는 뛰어난 소설가에게는 어김없이 ‘동유럽의 프루스트’와 같은 수식어가 뒤따른다. 아마 이는 두툼한 물질인 시간을 정신적 요소인 문장으로 형질 전환시켰기 때문이리라.

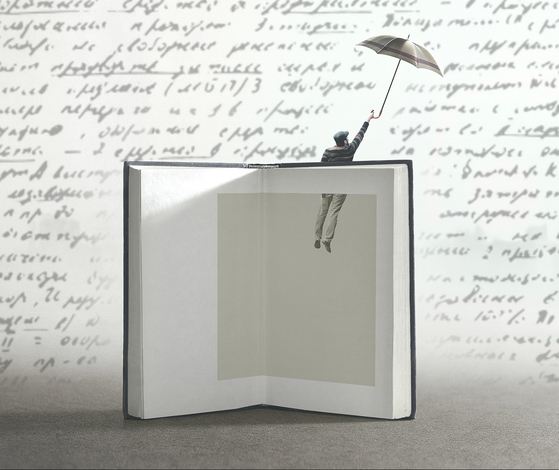

문체라는 높이를 이뤄내려는 사람이라면 우선 넓이에 도달해야 할 것이다. 넓이는 조망권을 주기 때문이다. 하늘을 나는 매도 조망능력이 있겠지만, 우리에게는 오히려 수평적 앎과 경험이 내면에 차곡차곡 쌓일 때 수직이 생겨난다. 특히 시간의 작용 속에서 수평의 재료들은 깊이를 갖는 것으로 바뀌며, 때로 초월로 나아간다. 저자가 자신이 다루는 대상을 정확히 알면 글의 내용이 어려워도 독자들은 중도에 이탈하지 않는다. 그의 문체는 누가 다듬어줄 수 있는 것이 아니다. 그게 물질에서 정신으로 전환하는 데 핵심 요소이기 때문이며, 이는 글의 전부일 수도 있다.

작가 D는 아는 것이 많다. 그의 글은 정보의 집약이다. 하지만 ‘집약’이란 말과는 어울리지 않게 그의 글은 점성력이 부족하다. 아교로 붙이면 단단해질까 싶어 접속사를 첨가하거나 인과관계의 틀을 만들어보지만 글의 메커니즘은 그런 식으로 생겨나지 않는다. 글 역시 사진처럼 윤곽이 중요하다. 프레임 안에 들이기로 결정한 것은 이 세상에 속하고 테두리 바깥의 것들은 저세상으로 보내진다. 이 세상과 저세상의 구분선은 결을 아름답게 하기 위한 필수 요소다. 말해지지 않은 것은 버려진 것이 아니다. 독자의 상상에 맡겨진 것일 뿐이다.

이은혜 글항아리 편집장

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)